STMicro製のデジタルアンプIC、TDA7492MVを使用したD級アンプ基板を作ってみました。

TDA749xシリーズについては下記の記事でまとめています。

TDA7492MVの仕様

今回使用するデジタルアンプICの仕様です。

メーカー:STMicroelectronics

形名:TDA7492MV13TR

モノラルBTL出力、50W(50W @ 6Ω)

電源電圧:10V~26V

ICパッケージ:PowerSSO-36 EPU(放熱パッドが上)

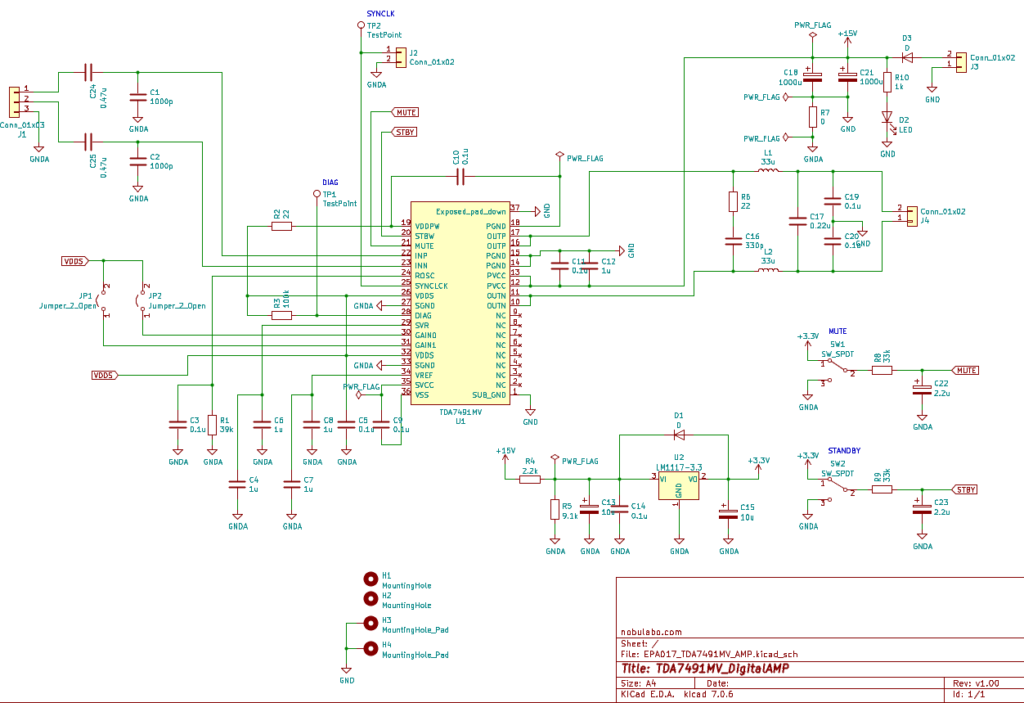

回路図

今回製作した基板の回路図は下記になります。

回路は、TDA7492MVのデータシートを参考にしました。

モノラル出力のICなので、ステレオで使うには基板2枚必要です。

部品リスト

部品リストは下記になります。

| 品名 | 参照名 | 数量 | 数値・仕様 | 規格・フットプリント |

| デジタルアンプIC | U1 | 1 | TDA7492MV | PowerSSO-36EPD 購入先:マルツ(デジキー) |

| 三端子レギュレータ | U2 | 1 | LM1117-3.3 | 3.3V三端子レギュレータ SOT-223-3 秋月電子:I-16989 |

| ダイオード | D1 | 1 | 整流ダイオード 例:1N4148W | 面実装:SOD-123F 秋月電子:I-07084 |

| LED | D2 | 1 | 赤色LED | LED φ5.0mm 動作確認用、お好みで 秋月電子:I-01318 |

| ダイオード | D3 | 1 | 整流ダイオード 例:1N4007G | アキシャルリードDO-41_SOD81_P12.70mm 秋月電子:I-13561 |

| インダクタ | L1, L2 | 2 | 33uH | 例:SRC1317-330M+M 秋月電子:P-16276 |

| 抵抗 | R1 | 1 | 39kΩ | アキシャルリード(DIN0207)P10.16mm 1/4Wサイズ |

| 抵抗 | R2 | 1 | 22Ω | アキシャルリード(DIN0207)P10.16mm 1/4Wサイズ 秋月電子:R-08808 |

| 抵抗 | R3 | 1 | 100kΩ | アキシャルリード(DIN0207)P10.16mm 1/4Wサイズ |

| 抵抗 | R4 | 1 | 2.2kΩ | アキシャルリード(DIN0207)P10.16mm 1/4Wサイズ |

| 抵抗 | R5 | 1 | 9.1kΩ | アキシャルリード(DIN0207)P10.16mm 1/4Wサイズ |

| 抵抗 | R6 | 1 | 22Ω | アキシャルリード(DIN0614) L14.3mm_D5.7mm_P20.32mm 秋月電子:R-11016 |

| 抵抗 | R7 | 1 | ジャンパ | アナログGNDとの接続点 ショートしてください。 |

| 抵抗 | R8, R9 | 2 | 33kΩ | アキシャルリード(DIN0207)P10.16mm 1/4Wサイズ |

| 抵抗 | R10 | 1 | 1kΩ | アキシャルリード(DIN0207)P10.16mm 1/4Wサイズ |

| コンデンサ | C1, C2 | 2 | 1000pF | フィルムコンデンサ D9mm_W4mm_P5.0-7.5mm |

| コンデンサ | C4, C7 | 1 | 1uF | フィルムコンデンサ D9mm_W6.4mm_P5.0-7.5mm 秋月電子:P-09792 ※C6,C8とどちらか |

| コンデンサ | C6, C8 | 2 | 1uF | 1608サイズ 秋月電子:P-14526 ※C4,C7とどちらか |

| コンデンサ | C9-C11 | 3 | 0.1uF | 1608サイズ 秋月電子:P-13374 |

| コンデンサ | C12 | 1 | 4.7uF | 3225サイズ GRM31CR71H475KA12 秋月電子:P-15634 |

| コンデンサ | C13, C15 | 2 | 10uF | 電解コンデンサ 直径:6.3mm、ピッチ2~2.5mm 秋月電子:P-03116 |

| コンデンサ | C16 | 1 | 330pF | セラミックコンデンサ D9mm_W4mm_P5.0-7.5mm 秋月電子:P-08064 |

| コンデンサ | C17 | 1 | 0.22uF | フィルムコンデンサ D9mm_W5mm_P5.0-7.5mm 秋月電子:P-14599 |

| コンデンサ | C3, C5, C14, C19, C20 | 5 | 0.1uF | フィルムコンデンサ D9mm_W5mm_P5.0-7.5mm 秋月電子:P-09790 |

| コンデンサ | C18, C21 | 2 | 1000uF | 電解コンデンサ 直径:~12.5mm、ピッチ3.5-5.0mm 秋月電子:P-02722 |

| コンデンサ | C22, C23 | 2 | 2.2uF | 電解コンデンサ 直径:6.3mm、ピッチ2~2.5mm 秋月電子:P-03171 |

| コンデンサ | C24, C25 | 2 | 0.47uF | フィルムコンデンサ D9mm_W6.4mm_P5.0-7.5mm 秋月電子:P-09791 |

| コネクタ | J1 | 1 | XHコネクタ | コネクタ:JST_XH_B3B-XH-A 3ピン_P2.50mm 秋月電子:C-12248 |

| ターミナルブロック | J3, J4 | 2 | 汎用端子台 | 2pin、5.08mmピッチ 秋月電子:P-01306 |

| ピンヘッダ | J2 | 1 | 2pin、2.54mmピッチ | 秋月電子:C-08593 |

| ピンヘッダ | JP1, JP2 | 2 | 2pin、2.54mmピッチ | 秋月電子:C-08593 ゲイン設定用 |

| ピンヘッダ、 ジャンパピン | SW1, SW2 | 2 | 3pin、2.54mmピッチ | 秋月電子:C-03949 秋月電子:P-03878(ジャンパピン) ミュート、スタンバイ用 |

| テストポイント | TP1, TP2 | 2 | チェック端子 | スルーホール径φ1 秋月電子:P-07588 |

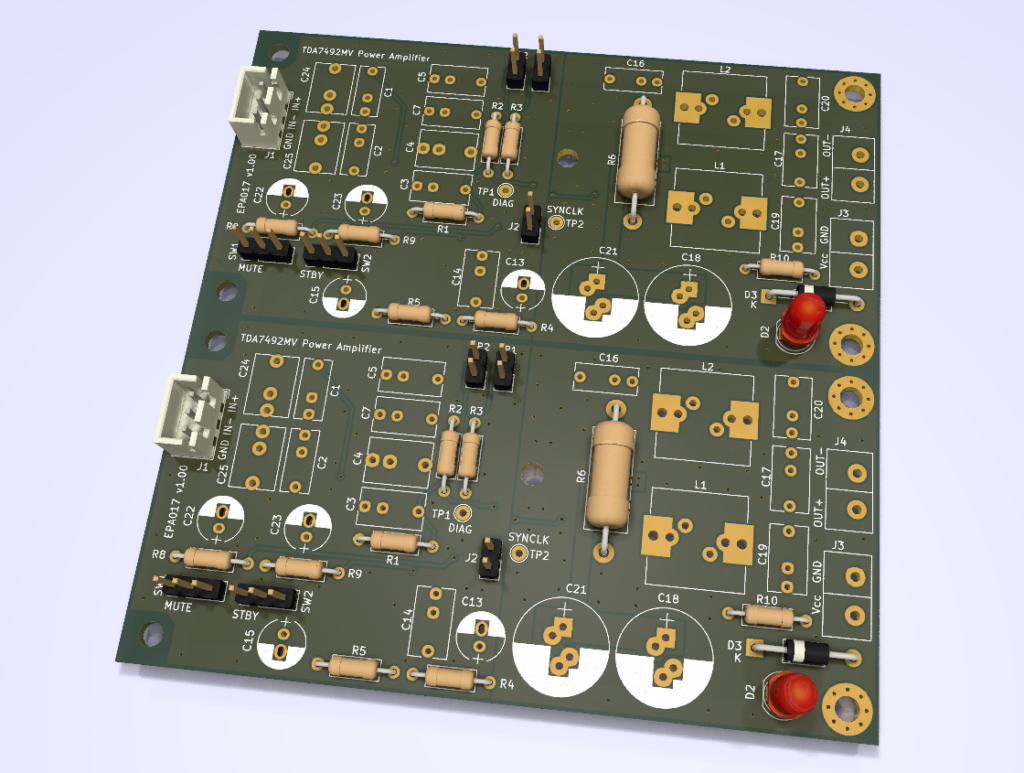

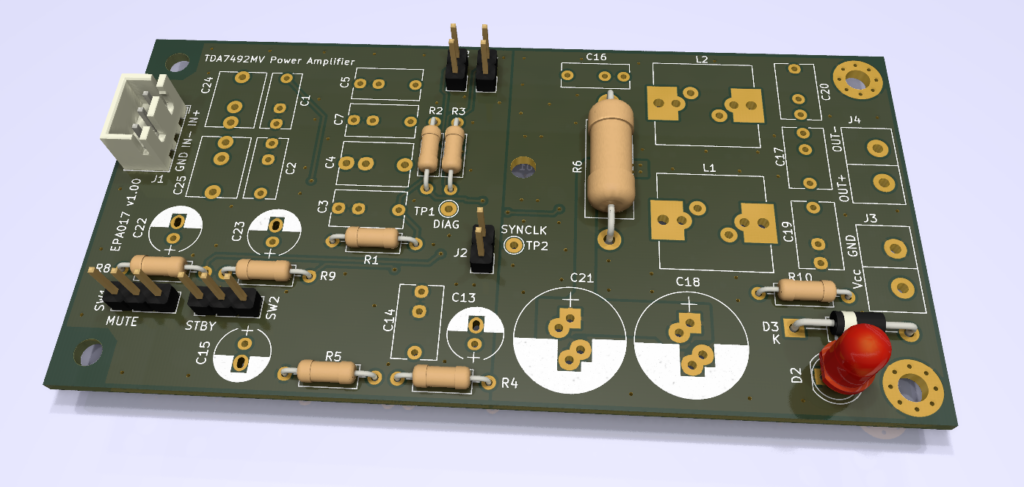

KiCADで基板設計

フリーソフトの基板CAD、KiCADで基板設計を行いました。

基板サイズは50mm×100mm

3Dビュー表示させています。

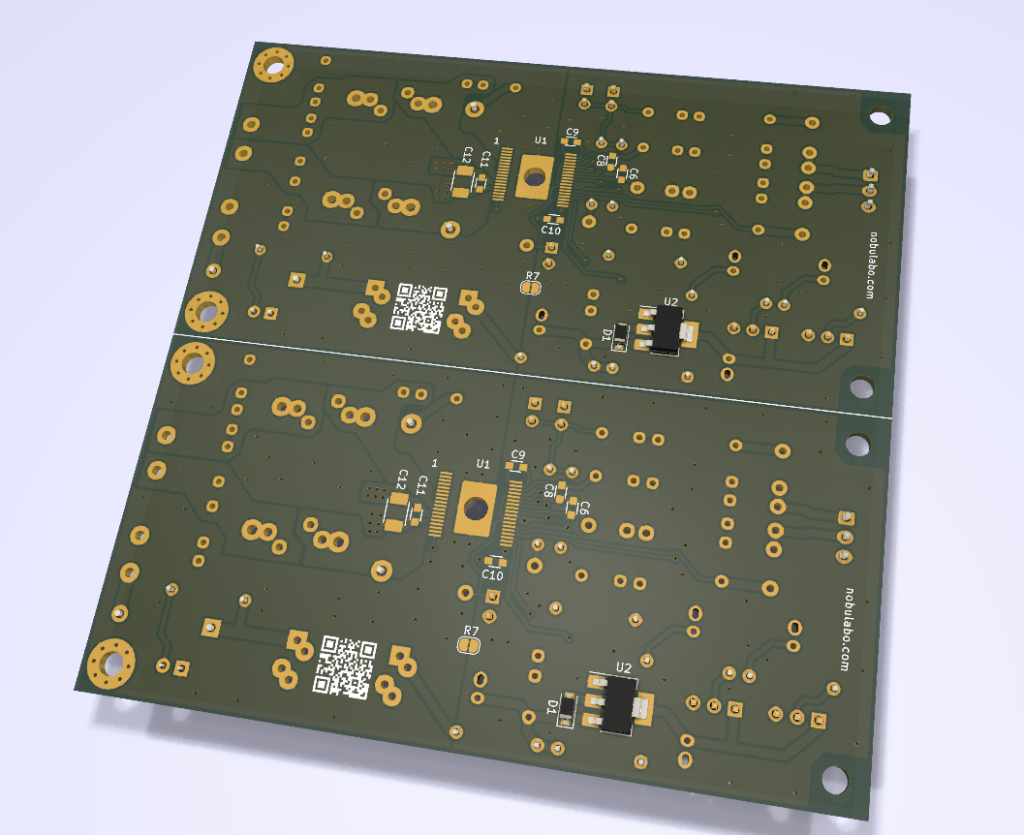

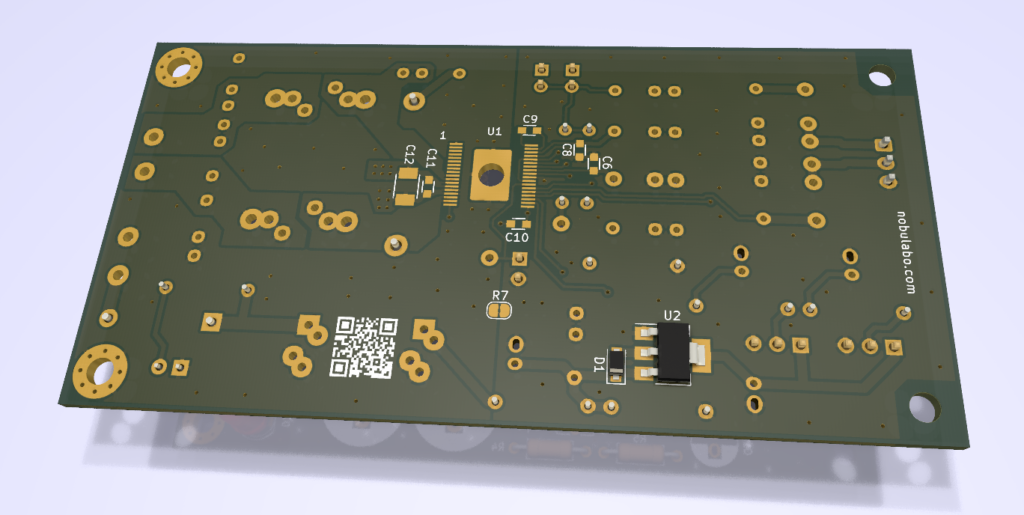

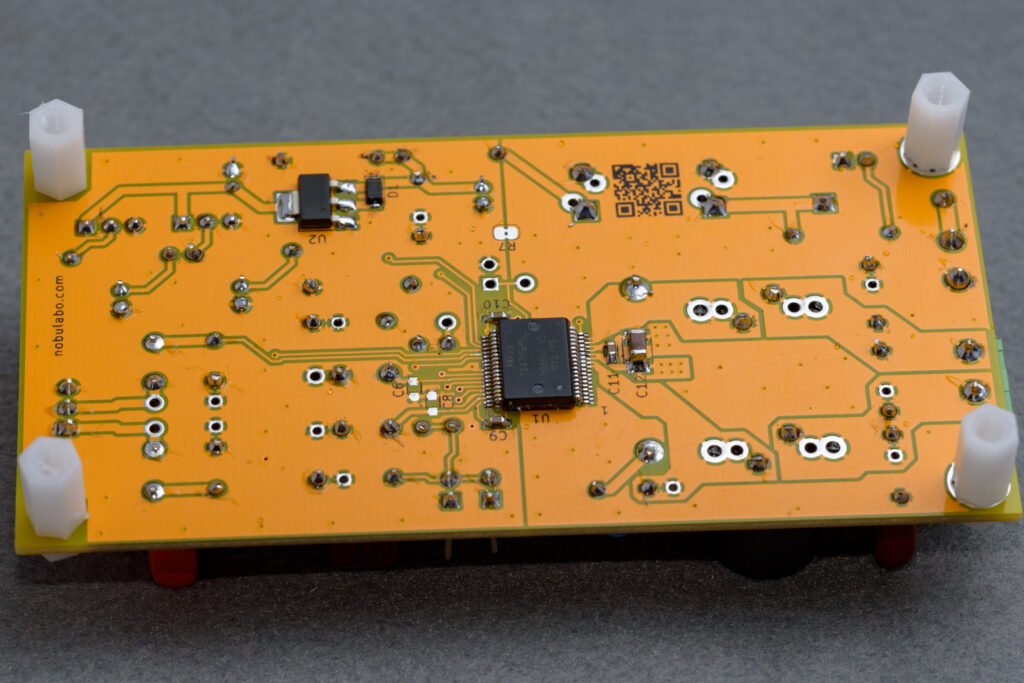

基板裏面。

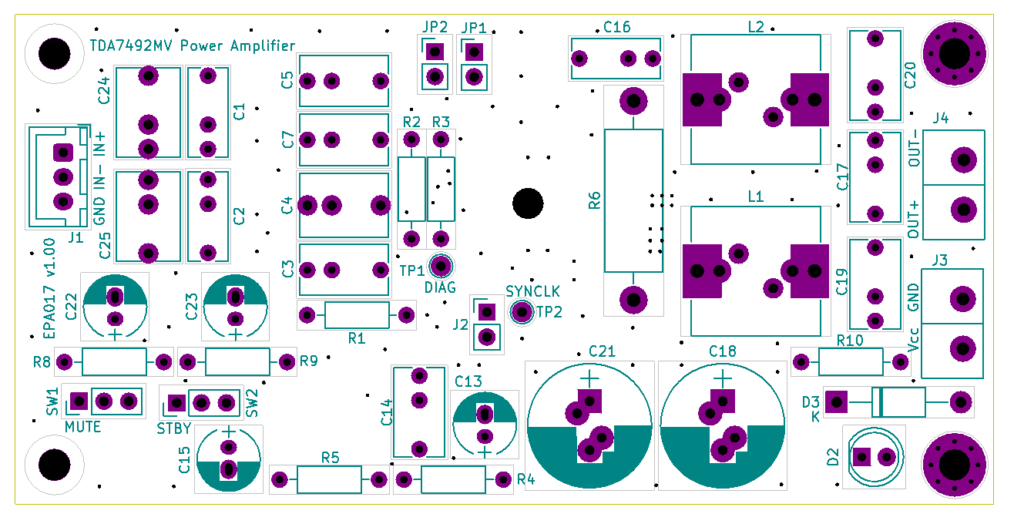

部品レイアウト

表面の部品配置図

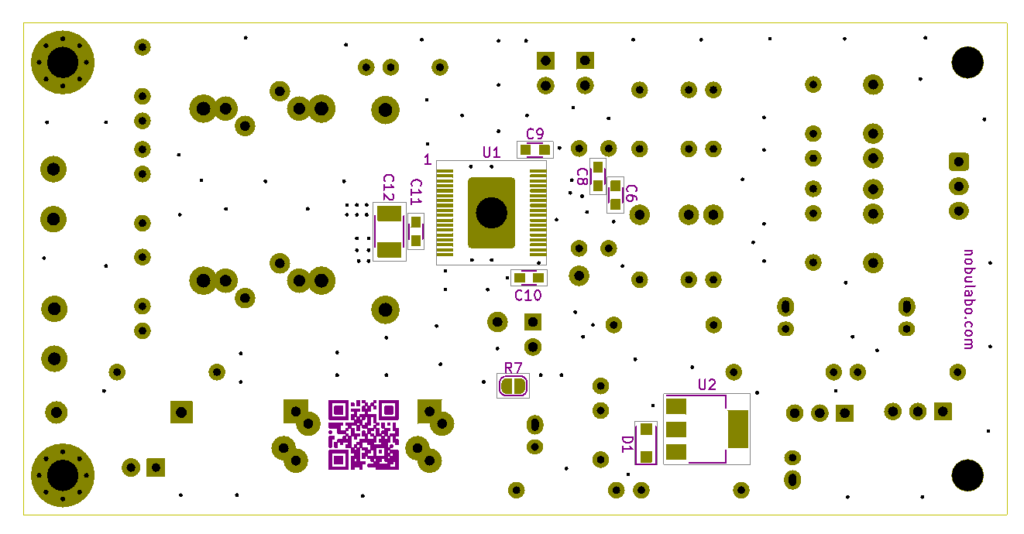

裏面の部品配置図

裏面をヒートシンクに取り付けて放熱しようかと思い、TDA7492MVを裏面に配置しています。

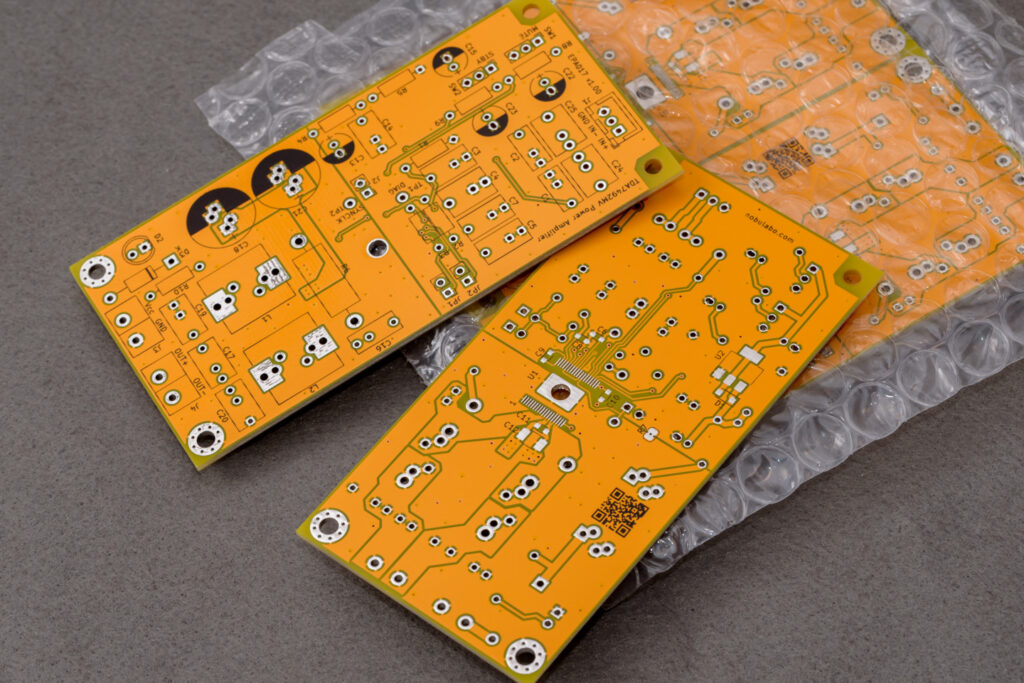

発注→完成した基板

2枚並べて100mm×100mmにパネライズして発注しました。

真ん中をVカットで分割します。

完成した基板の写真です。

基板はElecrowに注文しました。

実は下記のタイミングで注文していました。

かなり寝かせてしまいましたね。

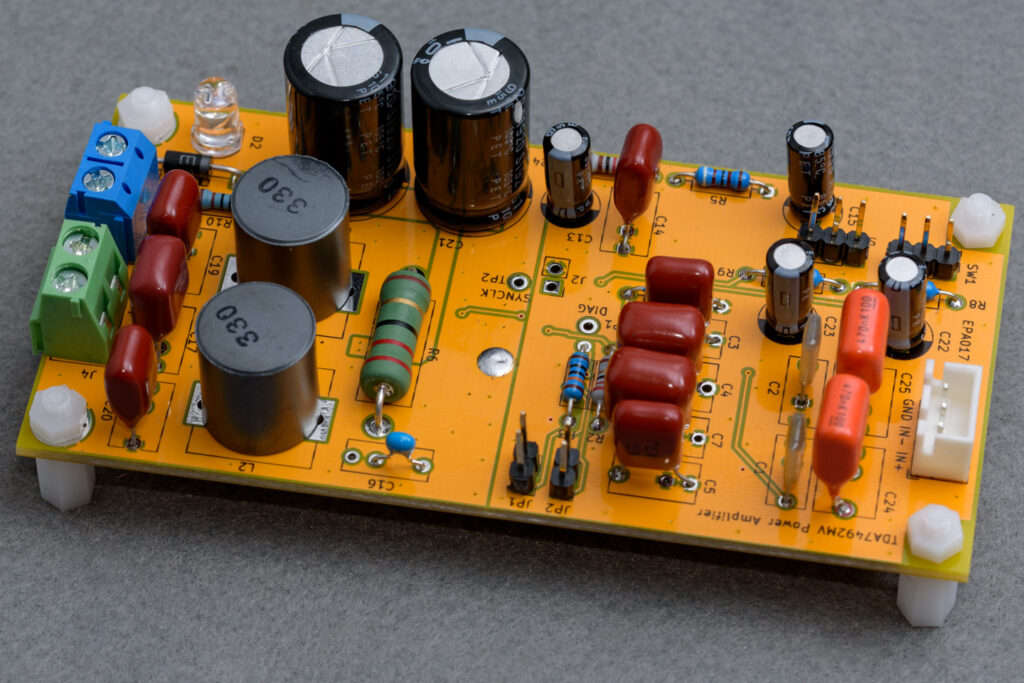

製作

部品を実装してみました。

R6がちょっと無駄に大きすぎたかもしれません。

そしてC16に積層フィルムコンデンサを使ったので小さくてバランスが悪く見えますね。

基板裏面。

とりあえず放熱板は無しで動作確認してみようと思います。

動作確認

下記の条件で動作確認してみました。

電源電圧:DC12V

負荷はダミー抵抗100Ω

TDA7492MVは差動入力ですが、今回はマイナス側をGNDにショートしてシングルエンド入力で動作確認を行います。

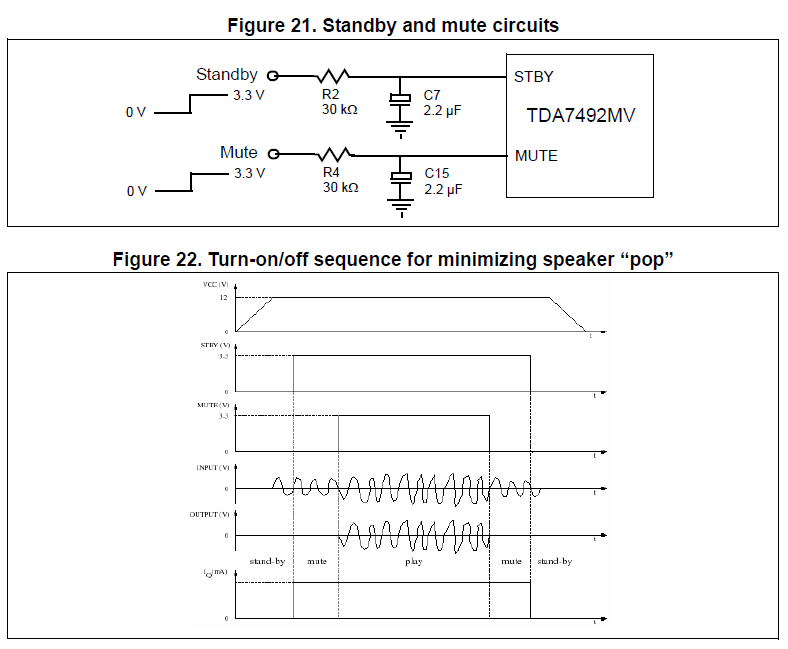

電源をONし、信号を入力しても何故か動かない…どこか間違ったかな、と思って調べた結果、

MUTEスイッチ(ジャンパ)をHiで電源ONしていましたが、一旦外してもう一度Hiに入れ直すと出力されました。

スタンバイとのタイミングの問題でしょうか?

定数を見直したりする必要がありそうです。

下記はミュート、スタンバイピンの動作説明の図です。(データシートより)

ゲイン最大での動作確認

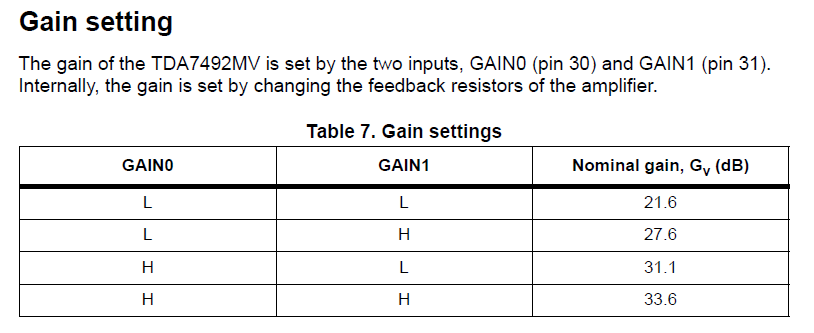

TDM7492MVのゲインは、GAIN0端子(JP2)、GAIN1端子(JP1)をHiかLoにすることで設定できます。

(下記、データシートより)

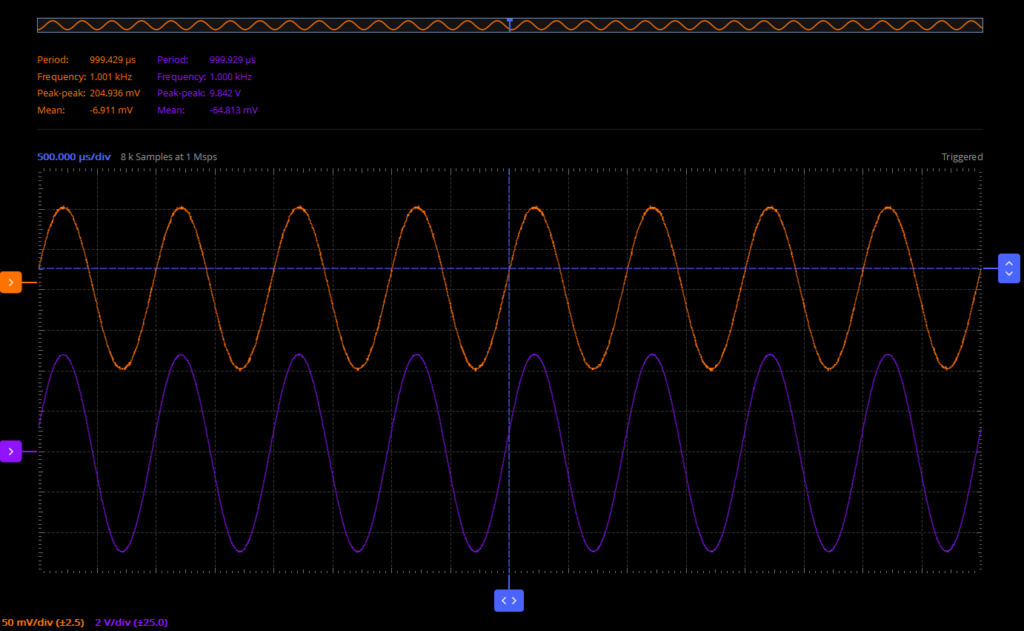

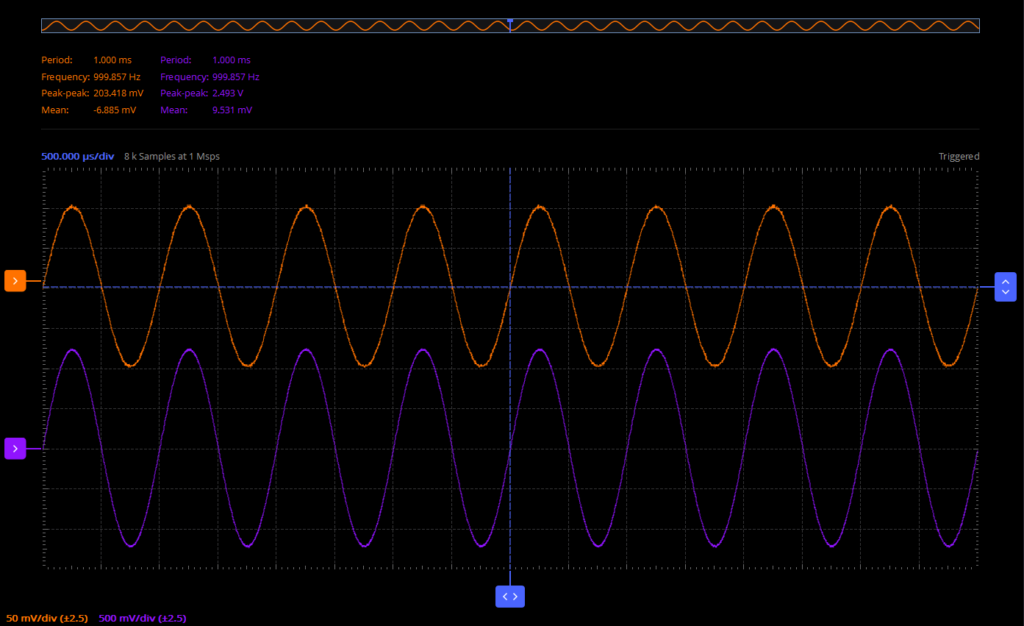

まずは、ゲイン最大の33.6dBに設定し、ADARLM2000のオシロスコープ機能で入力と出力の波形を確認してみました。

1kHz、204.94mVp-pの入力に対し、9.824Vp-pの出力がでています。

増幅率は約47.94倍で、デシベル換算すると33.6dBです。

設定どおりのゲインになっていることが確認出来ました。

デジタルアンプだからスイッチングノイズがもっと見えるかと思ったけど、特に確認出来ません。

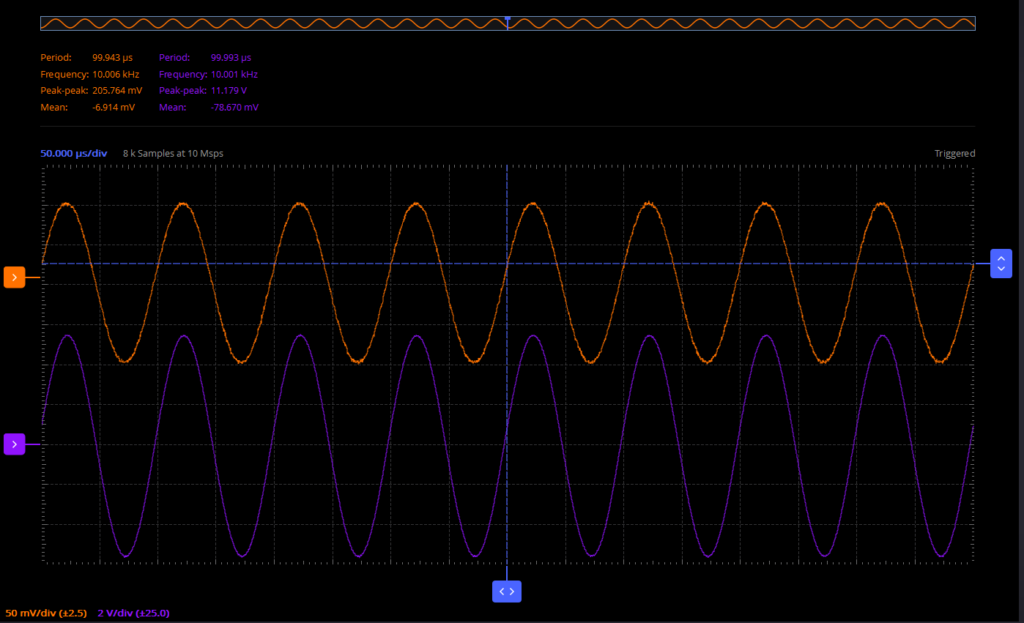

周波数を上げて、10kHzの入力時の波形です。

205.76mVp-pの入力に対し、11.179Vp-pの出力がでています。

増幅率は約54.33倍で、デシベル換算すると34.7dBになります。少し増えていますね。

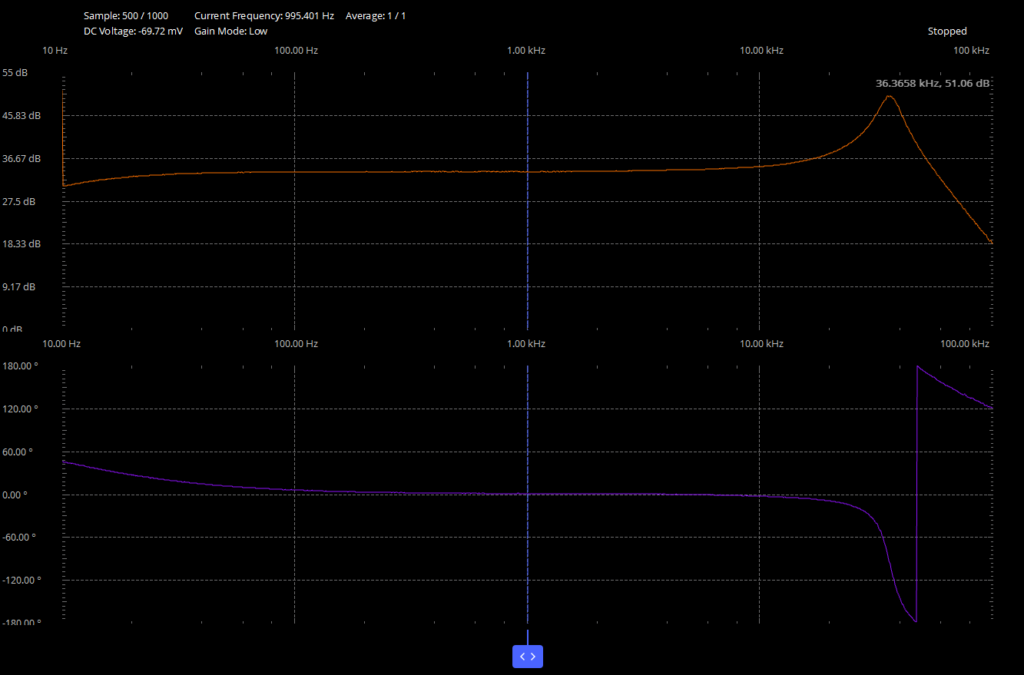

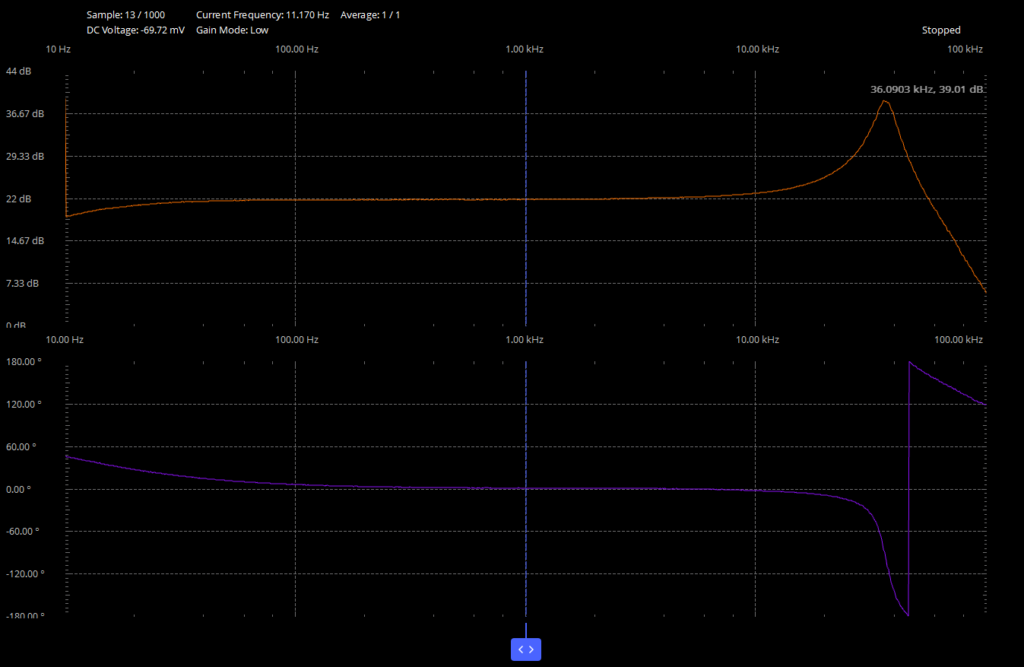

ネットワークアナライザ機能で周波数特性を確認してみました。

可聴帯域はちゃんと33.6dBあたりになっています。

高周波(36.4kHz付近)でピークがあるけど、ダミー負荷100Ωでやってるからでしょうか?

ゲイン最小での動作確認

ジャンパでゲイン設定を変更し、最小の21.6dBに設定してみました。

1kHz、203.4mVp-pの入力に対し、2.493Vp-pの出力がでています。

増幅率は約12.26倍で、デシベル換算すると21.77dBです。

こちらも、ほぼ設定どおりのゲインになっていることが確認出来ました。

周波数特性を確認してみました。

こちらも、可聴帯域はちゃんと21.6dB付近になっています。

36kHz付近でピークが出ているのは、同じです。

【注意】

TDA7492MVはBTL出力なので、オシロスコープで出力波形を見る場合、差動プローブやGND基準で2本使って測定する必要があります。

今回は、入力が差動になっているADALM2000を使用しました。

まとめ

STMicro製のデジタルアンプIC、TDA7492MVを使用したD級アンプ基板を作ってみました。

起動時のミュート周りの挙動に謎が残るのと、36kHz付近のピークについてもう少し調べる必要がありそうですが、とりあえず動作して安心しました。

モノラル出力なのでステレオで使うためにもう一枚基板を組み立てるか、ベース用のアンプとして使おうか考え中です。

参考リンク

買ったほうが安いし速いよ、という方用のリンクです。

(ステレオ出力でもっとパワーのあるタイプです)