TI(テキサスインスツルメンツ)のデータシートを読んでいて見かけた、ツェナーダイオードとトランジスタを組み合わせた過電圧保護回路(過電圧クランプ回路)を試してみました。

大電流に対応したパワーツェナーダイオードの代用として、安価な小信号用のツェナーダイオードと余っているトランジスタを使用する回路です。

下記のような市販のパワーツェナーダイオードを使用する方法もありますが、秋月電子では5.1V(5W)品しかなく、以前見た時は売り切れでした。

この回路であれば、任意の小信号用のツェナーダイオードとパワートランジスタを組み合わせて、好きな電圧で保護回路を作れます。

用途としては、リレーなどのコイルの誘導起電力やモーターの回生などで電源に逃がした時に、消費しきれずに電源電圧が上昇してしまった場合の保護を想定しています。

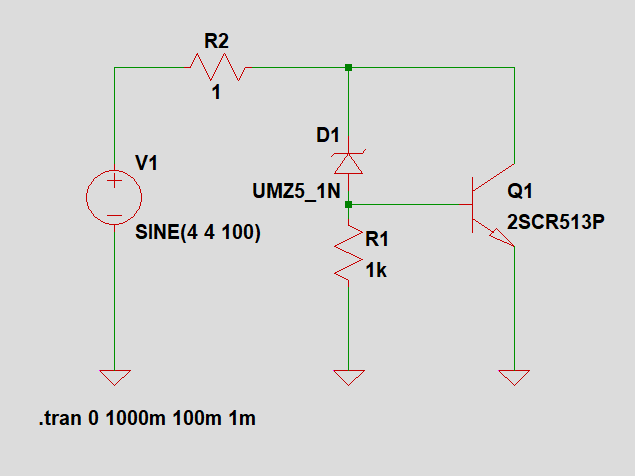

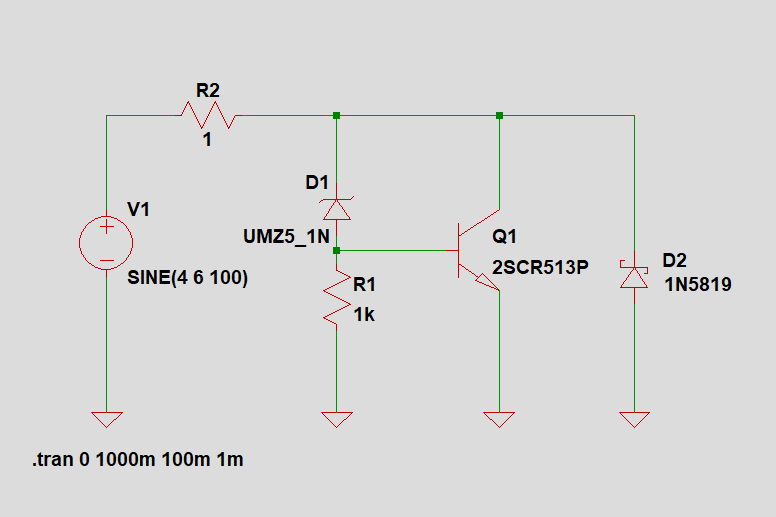

回路図

TIのデータシートに載っていた回路図を参考に、回路シミュレータのLTSpiceを使って動作確認してみました。

シミュレーション確認

各部品の設定は下記としました。

D1:5.1Vのツェナーダイオード

Q1:2SCR513P …NPNのトランジスタ

R1:1kΩ…ツェナーダイオードの電流制限用の抵抗です。

※LTSpiceにデフォルトで入っていた部品を使用しています。

V1:テスト用にDC4Vに100Hz、AC±4Vの交流電圧を重畳した波形

R2(1Ω)はシミュレーションの都合上入れているものです。(電圧源の内部抵抗的なもの)

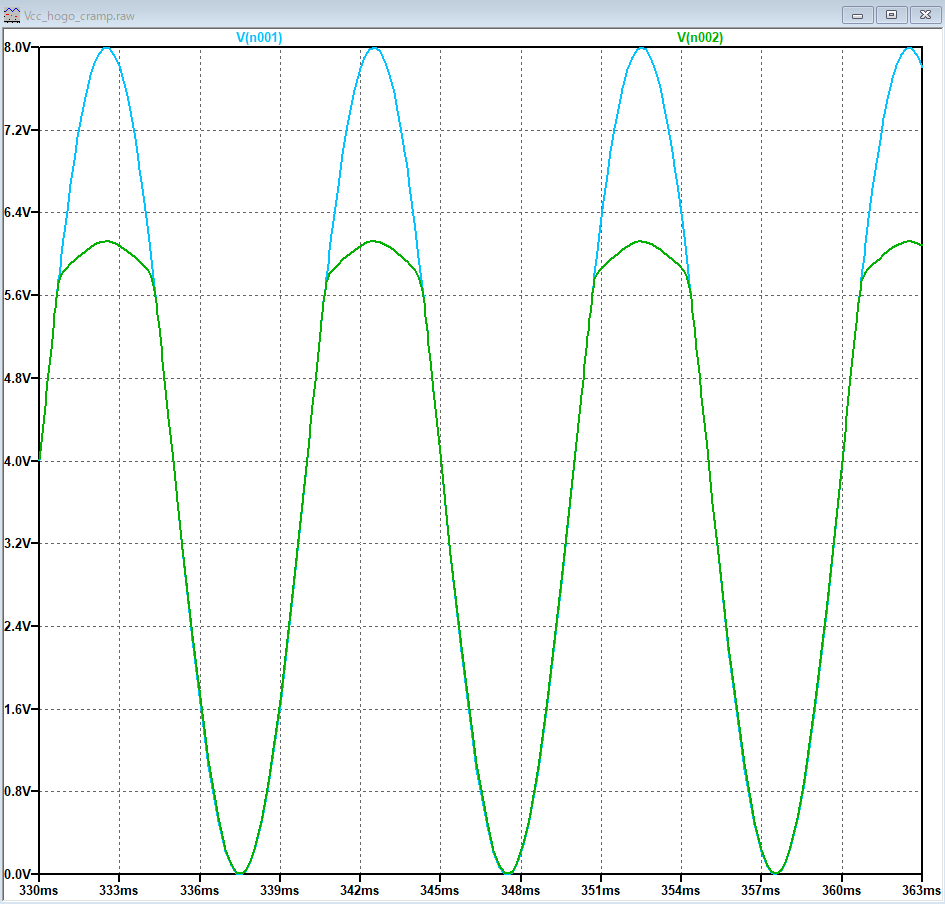

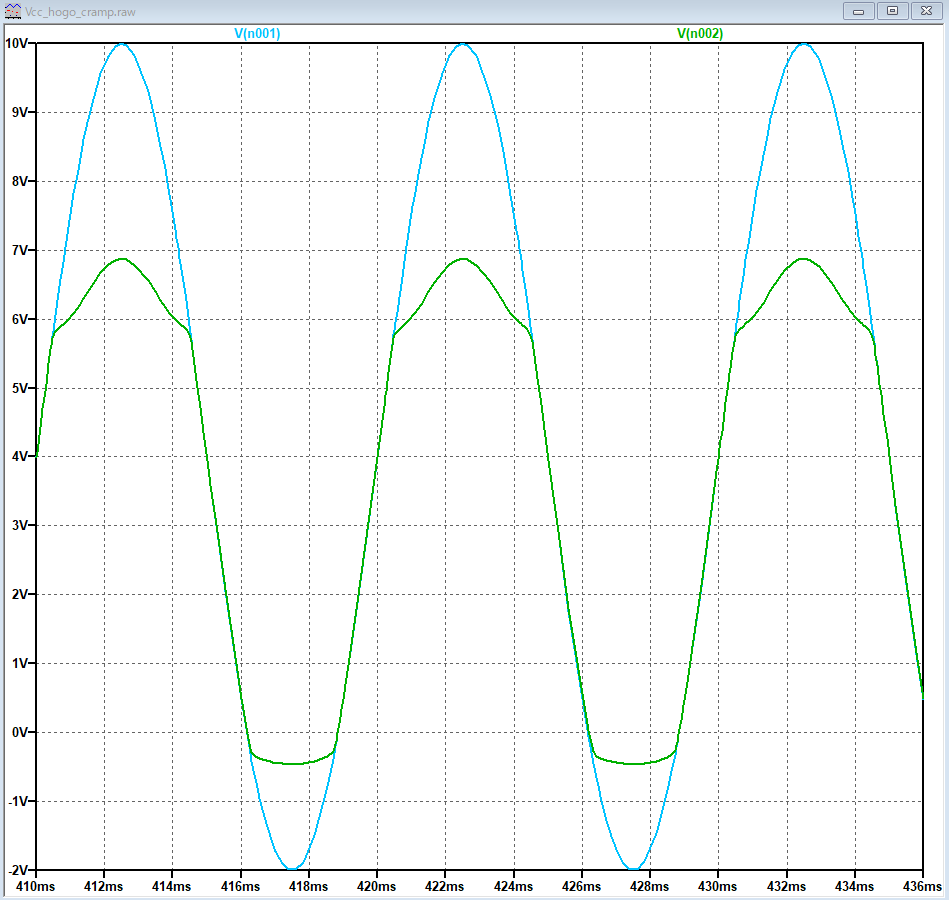

シミュレーション結果の波形は下記になります。

入力電圧(青色の波形)に対して、出力電圧(緑色の波形)はツェナーダイオードの5.1V+トランジスタのVbe(約0.6V)を足したあたりの電圧でクランプされていることが確認出来ました。

マイナス側の保護のためダイオードを追加してみる

上記の回路ではマイナス電圧が印加された時の保護が無いため、下記のようにQ1のVce間にショットキーバリアダイオードを追加してみました。

これでパワーツェナーダイオードと同じような動作になるはずです。

V1:テスト用にDC4Vに100Hz、AC±6Vの交流電圧を重畳した時の波形が下記になります。

マイナスの電圧に対してもクランプできていることが確認出来ました。

ピーク電圧印加時にクランプ後の電圧も少し上昇しているのは、R2を1Ωとしているため、シミュレーション上トランジスタに3A以上の大きい電流が流れているためかと思います。

※参考までに、LTSpiceのシミュレーション用データをUPしておきます。

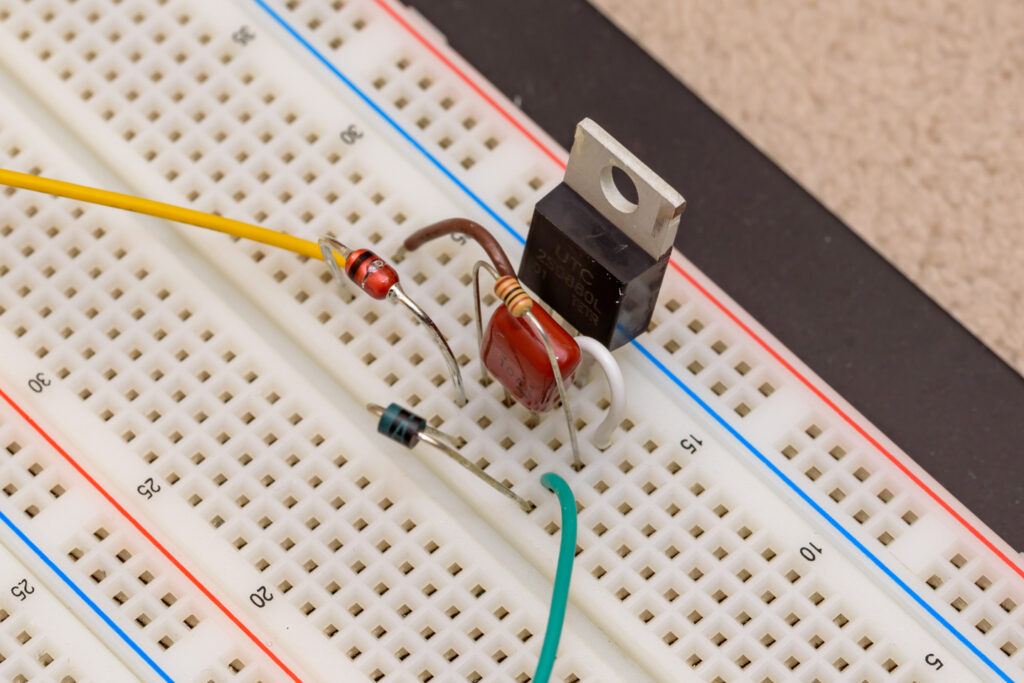

実機で確認

実際にブレッドボードで回路を組んで動作確認してみました。

使用した部品

今回使用した部品は下記になります。

| D1 | ツェナーダイオード | オンセミ, 1N5231B(5.1V) |

| D2 | ショットキーバリアダイオード | 京セラ(日本インター), 11EQS04 |

| Q1 | NPNトランジスタ | UTC, 2SD880L |

| R1 | 抵抗器 | 1kΩ |

| C1 | コンデンサ | 0.1μF(※発振対策で追加) |

入力電圧波形

ファンクションジェネレータで下記のような信号を入力してみました。

オフセット電圧約4V、AC±6.5Vを重畳

周波数:10kHz

出力インピーダンスは50Ωです。

発振時の波形

トランジスタのコレクタ-エミッタ間にコンデンサを接続していない場合、下記の波形のように発振しました。

まあ電源-GND間なのでコンデンサが無いなんてことは通常無さそうですが…

0.1μFのコンデンサを接続したところ、収まりました。

発振している部分の拡大波形です。

正常な動作波形

トランジスタのコレクタ-エミッタ間に0.1μFのコンデンサを接続したところ、発振は収まり下記のようにシミュレーションと同様の波形が確認出来ました。

まとめ

ツェナーダイオードとトランジスタを組み合わせた過電圧保護回路(クランプ回路)を試してみました。

この回路を使えば、市販のパワーツェナーダイオードの代わりに、任意の小信号用のツェナーダイオードとパワートランジスタを組み合わせて保護回路が組めそうです。

小型の基板にまとめて、過電圧保護用のモジュール基板にしてみるのも面白そうですね。

参考文献

今回の回路はTIのデータシートの他にも、トラ技の記事でも紹介されていました。

・トランジスタ技術 2011年12月号:即席サバイバル回路50, p71